|

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ:

|

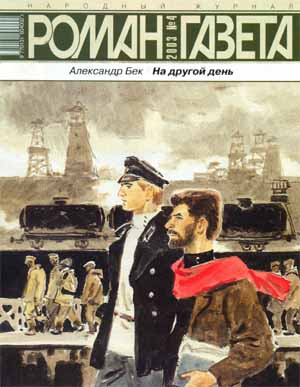

Александр Бек. На другой день

Роман-газета № 4’03

Роман Александра Бека (1903—1972) «На другой день» не мог быть напечатан

при жизни его знаменитого автора. Наперекор цензуре и общественному застою,

писатель ещё в 60-е годы прошлого столетия отважно взялся за объективное

исследование сталинского феномена. Изучив огромное количество архивных

материалов, проведя сотни бесед с вышедшими из лагерей ГУЛАГа участниками и

свидетелями революционных событий, бек создал проблемный роман о власти и

харизме вождя. Роман умный. Роман талантливый. Строгая достоверность

документа органично соединилась с дерзкими парадоксами воображения и

обобщения. Роман «На другой день» в книжном издании вышел в свет только один

раз — в 1987 году. Он давно стал библиографической редкостью. В «Роман-газете»

публикуется полностью.

Александр Бек

На другой день

(избранные главы из романа)

4

Председательствующий объявил:

— Слово предоставляется товарищу Сталину.

По-прежнему восседая на полу, Кауров заворочался, посмотрел туда-сюда, даже

себе за спину. Вот так штука — проглядел Кобу: этим именем, партийной

кличкой, и по сию пору называли Сталина давние товарищи. К ним принадлежал и

Кауров. Однажды, еще в дореволюционном Питере, Коба, не склонный к

излияниям, скупо ему сказал: «Ты мой друг!»

Среди тех, кто обретался на помосте — даже на дальних, у задника, стульях, —

Сталина не оказалось. Сие, впрочем, не было в новинку: словно бы презирая

тщеславие, Сталин не любил, особенно в торжественных случаях, красоваться на

виду, предпочитал побыть в тени. Э, вон Коба выходит из-за кулис, из

глубины, что заслонена перегородкой. Наверное, по свойственной ему привычке

он там расхаживал, потягивая дымок из трубки.

Да, на ходу спокойно прячет трубку в карман военных, защитного цвета брюк.

Из такого же военного сукна сшита куртка с двумя накладными верхними, на

груди карманами, немного оттопыренными. Крючки жесткого стоячего воротника

он оставил незастегнутыми — это придает некую вольность, простоту его

обличию. Сапоги на нем тяжелые, солдатские, с прочно набитыми, ничуть не

сношенными, крепчайшей, видимо, кожи каблуками. Широки раструбы недлинных

голенищ.

В конце прошлого года ему минуло ровно сорок лет. Малорослый, поджарый, он

идет не торопясь, но и не медлительно. Чуточку сутулится, не заботится о

выправке — этот штрих тоже будто говорит: да, солдат, но не солдафон.

Походка кажется и легкой, и вместе с тем тяжеловатой — вернее, твердой — он

ставит ногу всей ступней. Черные, на редкость толстые, густые волосы,

возможно, зачесанные лишь пятерней, вздыблены над низким лбом. За

исключением лба черты в остальном соразмерны, правильны. Прикрытый жесткими

усами рот, отчетливо вычерченный подбородок и особенно взгляд, чуть

исподлобья, — этот взгляд, впрочем, враз не охарактеризуешь, — делали

сильным смуглое, меченное крупными оспинами его лицо.

Подходя к трибуне, Сталин вдруг увидел среди устроившихся на половицах сцены

приметное лицо Каурова. Тускловатые, без искорок глаза Кобы выразили

узнавание, под усами мелькнула улыбка — в те времена физиономия, да и

повадка Сталина еще не утратила подвижности.

Его не встретили ни аплодисментами, ни какой-либо особой тишиной. Член

Политбюро и Оргбюро Центрального Комитета партии, он, не блистая ораторским

или литературным искусством, пользовался уважением как человек ясного ума,

твердой руки, организатор-работяга, энергичнейший из энергичных. Ничего для

себя, вся жизнь только для дела — таким он в те годы представал.

Взойдя на приступку кафедры, он сунул за борт куртки правую ладонь, левую

руку свободно опустил и, не прибегая к помощи блокнота или какой-либо

бумажки, спокойно, даже как бы полушутливо, со свойственным ему резким

грузинским акцентом заговорил. Фразы были коротки, порою казалось, что

каждая состоит лишь из нескольких слов. Однако слово звучало весомо — быть

может, именно потому, что было кратким.

Неотступно раздумывая впоследствии, много лет спустя над тем, как исказились

пути партии и страны, да и над собственной своею участью, Кауров не однажды

возвращался мыслью к тогдашнему, на вечере в честь Ленина, выступлению Кобы.

Прорицал ли тяжелый взор Сталина схватку, борьбу, что разыгралась лишь в еще

затуманенной, если не сказать непроглядной дали? Рассматривал ли,

рассчитывал ли, готовил ли уже будущие смертоносные свои удары?

Некогда, чуть ли не в первую встречу — это было весной 1904 года в буйно

зеленевшем грузинском городке, — обросший многодневной щетиной подпольщик

Коба, беседуя с исключенным из гимназии юношей Кауровым, тоже членом партии,

сказал:

— Тайна — это то, что знаешь ты один. Когда знают двое, это уже не совсем

тайна.

Кауров счел изречение странноватым, не придал тогда ему значения. Но

потом...

Однако не лучше ли послушать речь Сталина на вечере, о котором мы даем

отчет? Сперва, впрочем, заметим: в свежем, без малого сплошь отданном

пятидесятилетию Владимира Ильича номере «Правды» был опубликован и подвал

Сталина «Ленин как организатор и вождь Р.К.П.». Поэтому в кругу отборных

партийцев Сталин мог себе позволить как бы вдобавок к статье, выражавшей

поклонение Ильичу, затронуть кое-что, не предназначенное для газеты.

Он начал так:

— Хочу сказать о том, чего здесь еще не говорили. Это скромность Ленина,

признание своих ошибок. Приведу два случая.

Не заботясь порой о грамматике, все в той же неторопливой, словно

бесстрастной манере, без жестов Коба изложил следующее:

— Дело происходило в 1905 году в декабре на Общероссийской большевистской

конференции. Тогда стоял вопрос о бойкоте виттевской думы. Близкие к

товарищу Ленину люди, а среди этих людей находились люди очень острые...

Пожалуй, лишь это выражение — «очень острые» — было произнесено не в ровном

тоне, а выделено некоторой едкостью. И как бы приобретало скрытую

многозначительность.

— Среди них, близких товарищу Ленину, — повторил Сталин (этакое как бы не

нарочитое, без нажима повторение, свойственное Сталину, не ослабляло его

речь, наоборот, еще сообщало ей силу, нелегко разгадываемую), — был, между

прочим, Игорев, он же Горев — теперешний меньшевик; затем Лозовский, ныне

член ВЦСПС...

О Лозовском знали, что он еще в 1919 году возглавлял группу

социал-демократов-интернационалистов и лишь несколько месяцев назад вернулся

в РКП (б).

Сталин еще пополнил перечень:

— Крайне левый Красин и другие.

В этом простом перечислении, далеком, казалось бы, от злобы дня, в этих

фамилиях, которые будто только сейчас, сию минуту рождались в памяти не

пользующегося никакой записью оратора, содержалось или, точнее, таилось

что-то, заставлявшее внимательно слушать.

— Эта семерка, — продолжал Сталин, — которую мы наделяли всякими эпитетами,

уверяла, что Ильич против выборов и за бойкот Думы. Так оно и было

действительно. Но открылись прения, повели атаку провинциалы, сибиряки,

кавказцы, — Сталин приостановился, выговорив это «кавказцы», ничем больше он

против скромности не погрешил, не выдвинул себя, — и каково же было наше

удивление, когда в конце наших речей Ленин выступает и заявляет, что теперь

видит, что ошибался, и примыкает к фракции. Мы были поражены. Это произвело

впечатление электрического удара. Мы устроили ему овацию. А семерка...

Оборвав или, хочется сказать, обрубив фразу, Сталин левой рукой как бы

отмахнулся, что-то будто сбросил. Таков был первый его жест. Отнюдь не

размашистый, даже, пожалуй, не свободный, как если бы кто-то придерживал

локтевой сустав, не давал воли. Правая рука за бортом кителя вовсе не

двинулась.

У Каурова, как, наверное, и еще у иных слушателей, безотчетно возникали

смутные, точно пробегающая легкая тень, сопоставления. Платоныч даже не

позволил себе их осознать. Семерка... Речь Кобы не содержала ни малейшего

намека на современную семерку или хотя бы пятерку — в те времена Политбюро

состояло лишь из пяти членов (Ленин, Троцкий, Крестинский, Каменев, Сталин)

и двух кандидатов (Зиновьев и Бухарин)*. Однако же

какая штука... Нет, к чему здесь «однако»? Было бы дико, неумно — ну прямо

курам на смех! — приписывать Кобе аналогии, о которых тот наверняка и не

помышлял. Попросту совпадение, случайное совпадение. И ничего больше.

Сталин меж тем перешел ко второму случаю. Тут он поведал некоторые

подробности Октябрьского переворота. Рассказал, что еще в сентябре Ленин

предлагал разогнать так называемый предпарламент, сформированный

правительством Керенского. Разогнать и захватить власть.

— Но мы, практики, с Лениным не согласились. У нас в ЦК в этот момент было

решение идти вперед по пути укрепления Советов, созвать съезд Советов,

открыть восстание и объявить Съезд Советов органом государственной власти.

Опять Сталин себя не выставлял, формула «мы, практики» сочетала, казалось,

скромность и достоинство. Ни капли лицемерия никто не смог бы различить в

спокойном его тоне, в правильных, исполненных силы чертах рябой физиономии.

— Все овражки, ямы, овраги на нашем пути, — продолжал он, — были нам виднее.

Но Ильич велик. Он не боится ни ям, ни ухабов, ни оврагов на своем пути, он

не боится опасностей и говорит: «Бери и иди прямо».

Снова что-то покоробило Каурова. «Велик... Бери и иди прямо». Иронизирует?

Но тон ровен, не ироничен. Впрочем, за Кобой водится такого рода, не

открывающая себя интонацией, спокойная насмешливость. Или, может быть, он,

доселе так и не овладевший изгибами, тонкостями русского языка, лишь грубо

обтесывающий фразу, негибко, плохо выразился. Вероятно, он сейчас себя

поправит. Нет, Сталин удовлетворился своим определением.

— Фракция же видела, — продолжал он, — что бы

ло невыгодно тогда так действовать, что надо было обойти эти преграды, чтобы

потом взять быка за рога. И, несмотря на все требования Ильича, мы не

послушались его, пошли дальше по пути укрепления Советов и предстали 25

октября перед картиной восстания.

Хм... Что же это такое? Октябрьская революция, значит, совершена, так

сказать, несмотря на ошибки Ильича? «Не послушались его...» Для чего,

собственно, Сталин завел такую речь? Что в ней заложено? Предупреждение, что

не всегда надо слушаться Ленина? И поработать собственным умом? Конечно,

только это. И ничего больше.

— Ильич был, — говорит далее Сталин, — тогда уже в Петрограде. Улыбаясь и

хитро глядя на нас, он сказал:

«Да, вы, пожалуй, были правы». Это опять нас поразило.

Помолчав — такие паузы были в выступлении Кобы нередки, — он кратко

закончил:

— Так иногда товарищ Ленин в вопросах огромной важности признавался в своих

недостатках. Эта простота особенно нас пленяла.

Не закруглив речь какой-либо эффектной концовкой, не ожидая аплодисментов,

как бы равнодушный к знакам одобрения, хвалы, верный себе, своей строжайшей

схиме, он оставил кафедру, зашагал не быстрой, но и не медлительной, твердой

походкой в глубину сцены.

Ему захлопали. Кауров тоже подключился к небурной волне рукоплесканий,

заглушив копошившиеся в нем туманные сомнения. Случайно он опять взглянул на

Крупскую. Надежда Константиновна сидела уже не опустив голову, а

выпрямившись, глядя на сцену. Она не аплодировала. Суховатые сцепленные

пальцы застыли на полосатой ткани сарафана. Каурову почудилось, что ее

глаза, которым базедова болезнь придала характерную выпуклость, сейчас

словно прищурены. Да, стали явственней гусиные лапки у глаз.

Каурову и это припомнилось впоследствии, много лет спустя, когда он

раздумывал над большими судьбами, да и над собственной своей долей. И над

давними-давними словами Кобы: «Тайна — это то, что знаешь ты один».

5

Вскоре был объявлен перерыв. Участники собрания хлынули в коридоры, на

лестницу и в сени, тогда еще не именовавшиеся вестибюлем. Некоторые

выбрались во двор, где темнели голые, с набухшими нераскрывшимися почками

кусты и погуливал изрядно похолодавший к ночи ветерок. Лишь крайняя

необходимость могла кого-либо принудить не остаться на предстоящее

продолжение вечера. Все ожидали Ленина. Какими-то путями — они на фронте

зовутся «солдатским телефоном» — распространилась весть: Крупская только что

позвонила Владимиру Ильичу, сообщила об окончании юбилейных речей, и он уже

сел в автомобиль, едет сюда.

Помост сцены в минуты перерыва обезлюдел. Вслед за другими, кто тут занимал

стулья или, подобно Кау-рову, местечко на половицах, Платоныч, то и дело

здороваясь с давними знакомыми, разговаривая на ходу с тем или иным, пошел

за переборку, в примыкавшее к сцене помещение. Оно, хоть и обширное,

казалось сейчас тесным. Там стояли и прохаживались, разносился гомон

голосов, порой в разных концах вспыхивали раскаты смеха. Немало известных в

партии острословов, мастеров шутки оказалось здесь. Быть может, ради

исторического колорита следовало бы выхватить, зарисовать еще несколько лиц,

однако неотвратимые законы действия велят нам: вперед!

Достав папиросу, Кауров пробирался к раскрытому настежь окну, возле которого

сгрудились курильщики. И вдруг малоприметная боковая дверь распахнулась,

оттуда чуть ли не прямо на Каурова быстро шагнул Ленин. В одной руке он

держал папку, другая уже расстегивала пуговицы демисезонного, с потертым

бархатным воротником пальто, купленного еще за границей. Исконно российская

кепка, служившая, видимо, со дней возвращения Ленина в Россию, покрывала его

голову. В тени козырька был заметен живой блеск небольших глаз, прорезанных

несколько вкось, словно природа здесь положила монгольский штришок, еще,

пожалуй, усиленный приметными на худощавом лице выступами скул. Широкий нос,

крупные губы, в уголках которых будто таился задор или усмешка, темно-рыжие,

уже явно нуждавшиеся в стрижке, залохматившиеся бородка и усы — все это было

не то профессорским, не то мужицким, характерно русским: русский профессор,

как известно, частенько смахивает на мужика.

Едва не столкнувшись с Кауровым, Ленин проговорил:

— Извините.

И, присмотревшись, воскликнул:

— А, математик! Здравствуйте.

Он сдернул кепку, обнажив мощный лысый купол, впоследствии бесчисленно

описанный. Не раз в этих описаниях фигурировало имя мыслителя древности

Сократа: сократовский лобный навес, сократовские выпуклости. Здесь, однако,

просится в текст и свидетельство иного рода. Пусть читатель примет его

вместо лирического отступления.

Роза Люксембург в 1907 году в Штутгарте на конгрессе Второго Интернационала

сказала Кларе Цеткин:

— Взгляни хорошенько на этого человека. Обрати внимание на его упрямый,

своевольный череп. Настоящий русский мужицкий череп с некоторыми слегка

монгольскими линиями. Череп этот имеет намерение пробить стены. Быть может,

он при этом расшибется, но никогда не поддастся.

Такой выдержкой из книги Цеткин ограничимся.

Владимир Ильич сдернул кепку и, не без досады крякнув, почесал в затылке.

Каурову припомнилось: вот точно так же широкая кисть Ленина потянулась к

затылку, почесала остатки волос в один далекий день, свыше десяти лет назад,

в Париже, когда он, Кауров, сидел у Ильичей, как называли в эмиграции Ленина

и Крупскую.

В ту пору Алексей Платонович — или, по партийной кличке, Вано — был

студентом политехнического института. Выслеженный в Баку царской охранкой,

едва не угодивший в полицейскую засаду, он по решению большевистского

комитета распростился с городом нефти и, отсидевшись некоторое время в

имении отца, полковника в отставке, раздобыл заграничный паспорт и махнул на

чужбину. В Льеже ему удалось выдержать экзамены, стать полноправным

первокурсником физико-математического отделения, и с тех пор он наконец мог

предаться математике, в которой с детства был силен, да и другим, к ней

близким, его тоже манящим дисциплинам. Отец обеспечивал ему средства на

жизнь.

И все же Алексея одолела тоска — тоска по России, по революционной работе,

по той дисциплине, что звалась партийной. Он, правда, и здесь, в эмиграции,

постарался не оторваться от партии, вошел в льежскую большевистскую группу,

иногда наезжал и в Брюссель, где дискуссионные схватки были более

оживленными. Однажды даже взял слово в дискуссии, когда некий бывший

большевик произнес с трибуны: «Надо отбросить два вредных предрассудка.

Первый — что у нас есть партия, второй — что в России произойдет революция!»

Свои возражения румяный востроносый товарищ Вано, еще носивший кавказскую,

со множеством пуговиц рубашку, стянутую в талии тонким, оправленным в

серебро ремешком, изложил с чувством, с огоньком, опираясь на опыт и право

революционера, поработавшего среди масс.

А затем вновь угрызался. Не расходится ли его слово с его делом? Все сильнее

тянуло в Россию. Отдав дань раздумиям, внутренней сумятице, Кауров обрел

душевное равновесие, твердо решив: вернусь! Возвращение не было для него

особо затруднительным, ибо в доставшихся ему превратностях он, однако,

оставался легальным, жил по собственному паспорту.

Большевистский заграничный центр обосновался в те годы в Париже. Кауров

явился туда за поручениями. Ему на следующий день сказали, чтобы перед

отъездом он зашел на квартиру Ильичей — улица Мари-Роз, четыре.

— Иди, поговоришь со Стариком.

Такое именование — Старик — прочно утвердилось за Лениным. Тот и сам не раз

письма друзьям заканчивал этак: «Ваш Старик...»

6

И вот десять лет спустя в Московском комитете партии в комнате за сценой

Кауров, уже наживший и круглую лысинку, и взлизы, подбирающиеся к ней, держа

в руке военную фуражку с красной жестяной на околышке звездой, в шинели,

которую наискось пересекает ремешок полевой сумки, вновь лицом к лицу с

Ильичами.

Не раз в годы революции Алексей Платонович видел и слышал Ленина то

издалека, то поближе, но лишь теперь впервые после краткого парижского

знакомства с ним разговаривает.

В комнате гомон сменяется затишьем, распространяющимся, будто волна, —

заметили появившегося Ильича. Оглянувшись на жену, Владимир Ильич опять

обращается к Каурову:

— Настали-таки или, вернее, настают, товарищ Вано, времена, когда нам

требуются математики. — Стремительность вновь овладевает Лениным, он чуть ли

не скороговоркой кидает вопросы: — Как у вас на сей счет обстоят дела? С тех

пор еще учились? Закончили математический?

— Не кончил, Владимир Ильич.

— Наверстывать думаете? Отвоюем, и наверстывай

те!

Кругом водворяется прежний живой шумок. Нет, впрочем, не совсем прежний —

поглуше. Сунув кепку в карман пальто, Ленин непроизвольным движением крепко,

словно бы с мороза, потирает руки. Потирает уже на ходу, быстро шагая. Вот

кому-то он кивнул, с кем-то перебросился словом, приостановившись,

фра-зой-другой и опять пошел широким скорым шагом.

Алексей Платонович здоровается с Крупской. Она мягко, но, пожалуй, несколько

рассеянно улыбается ему. И снова ее зеленовато-серые, выпуклые от «базед-ки»

(так издавна в семье Ильичей называют базедову болезнь, которая в эмиграции

стала неотвязной ношей Надежды Константиновны) глаза обеспокоенно следят за

мужем. Что-то, вероятно, стряслось в те немногие часы, протекшие с обеда,

когда по обыкновению они сошлись втроем — то есть еще и Мария Ильинична,

сестра Ленина, — в своей кремлевской кухоньке-столовой. За обедом Ленин был

ровен, шутлив; поев, играл с котенком; а сейчас не тот: охвачен волнением,

возбужден. Наверное, для стороннего взгляда останется неприметным это

состояние Ленина, скачок внутреннего его накала, ведь он и обычно-то

порывист. Крупская, однако, разгадывает проникновенней. Что-то произошло.

Даже походка его чуть изменилась: корпус, как в беге, слегка вынесен вперед.

Таким он бывал в самые значительные, в решающие дни. Из-за чего же теперь

взволнован? Конечно, причина не в этом вот юбилейном вечере, который он

вышучивал. Но в чем же? Не приключилось ли чего на заседании Совнаркома, где

только что он председательствовал? Или, может быть, она ошиблась? Может

быть, ей лишь мерещится, что Ильич как-то особенно заряжен?

В углу у вешалки Ленин энергичным движением высвобождается из своего пальто.

Нечаянно пальто увлекает за собою и рукав расстегнутого пиджака. Ленин на

какие-то мгновения остается в жилете и в голубоватой линялой сорочке. Мягкая

манжета аккуратно стянута запонкой. Воротник тесно с помощью цепочки

прилегает к проглаженному темному галстуку. Видно, как широка, объемиста

грудная клетка. Ткань сорочки обрисовывает мускулистые, дюжие выступы плеч.

Прозванный еще в свои молодые годы Стариком, он и сейчас, когда стукнуло

полсотни, отнюдь не стар. Атлетическое его сложение как бы предвещает, что

он еще долго будет этаким же крепышом, здоровяком. Чудится, нет ему износа.

У Платоныча, неотрывно глядящего на Ленина, мелькает мысль: его здоровье —

это несокрушимость революции.

Усмехаясь собственной оплошности, Ленин быстро надевает пиджак. Его уже

обступили, поздравляют. Он, выставив перед собой широкие короткопалые

ладони, этим картинным жестом защищается, отказывается принимать

поздравления. И вдруг громко разносится его, всем тут знакомый, с

характерной картавостью голос:

— Анатолий Васильевич, вы опять, кажись, уда-а-ились в идеалистическую чушь.

Гово-о-ят, возвели и меня в идеалисты.

Луначарский, с кем-то оживленно разговаривавший, круто оборачивается и,

придерживая покачнувшееся на мясистом носу пенсне, умоляюще опровергает:

— Владимир Ильич, поверьте. Даю вам слово, это...

Взрыв хохота прерывает его уверения. Выясняется,

что вовсе не Ленин обратился к Анатолию Васильевичу. Это сделал, подражая с

удивительным искусством говору Ленина, записной шутник, чернявый подвижный

Мануильский, автор множества анекдотов, наделенный и талантом имитатора. При

случае он разыгрывает целые сценки в лицах, изумительно копируя любой голос

и повадку. Роль Владимира Ильича является одним из коронных номеров его

репертуара. И уж так повелось: где Мануильский, там неудержимый смех. Ленин

осуждающе покачивает лобастой головой. Расшалились, словно дети. Но явился

же он сюда не для того, чтобы наводить скуку. Вновь непроизвольно потерев

руки, он и качает головой, и улыбается. Кто-то острит:

— Неужели и сегодня, Владимир Ильич, у вас чешутся руки задать порку?

— Напрашиваетесь, батенька? — тотчас откликается Старик.

И длится смех. Покрасневшему Анатолию Васильевичу тоже не остается ничего

более, как рассмеяться.

Шутка Мануильского, раскаты хохота заставили почти всех обернуться. Лишь

Сталин мерно шагал к противоположной стене. Только пыхнул дымком из трубки.

Видна его сухощавая, облегаемая военной, со стоячим воротником курткой

сутуловатая спина.

7

Меж тем несколько кудлатый, с темной щеточкой усов, весь как бы на

шарнирах, Мануильский не унимается, некий бесенок подбивает его отколоть

новое коленце. Озорно посмотрев на Сталина, он опять искуснейше

воспроизводит грассирующий говорок:

— А вы, това-а-ищ...

Уже на кончике языка повисло: Сталин. Вдруг непревзойденный имитатор

запинается. К нему с неожиданной, будто кошачьей легкостью повернулся Коба,

вперил тяжелый взор. Черт возьми, каким нюхом Коба разгадал, что ему в спину

нацелена стрела? Затылком, что ли, видит? Глаза Сталина сейчас недвижны, в

карей радужке явственно проступил отлив янтаря.

Под этим взглядом Мануильский на миг, что называется, прикусывает язык.

Однажды этот весельчак уже имел случай убедиться, что со Сталиным лучше не

шутить.

Случай был таков. Поезд Сталина, возглавлявшего Военный совет Царицынского

фронта, шел с Волги в Москву. Охрана в теплушке, дежурные пулеметчики на

бронеплощадке на всякий случай прикрывали поезд. В хвосте двигался вагон

Мануильского, которому была тогда поручена горячая работа чрезвычайного

комиссара продовольствия в районе Украины и прилегающих южных областей.

В пути Мануильский коротал вечерок у Сталина в его вместительной, по

вагонным масштабам, столовой. Туда сошлись некоторые близкие Сталину люди,

сопровождавшие его. За стаканом вина Мануильский разыгрался. Кого только он

в тот вечер не показывал! Начал с Троцкого, воспроизвел металлически

чеканный голос, сумел даже, как Божьей милостью иллюзионист, достичь того,

что присутствующие вдруг словно узрели несколько высокомерный профиль

Троцкого, профиль не то Мефистофеля, не то пророка. Неприязнь, вражда между

Сталиным и Троцким в те месяцы — в жизни Сталина «царицынские» —

распылалась, стала открытой. Эффектные сценки с участием Троцкого

вознаграждались хохотом. Удались на славу и другие

импровизации-перевоплощения.

Уже запоздно, что называется, под занавес Сталин спросил:

— А меня показать можешь?

— Пожалуйста!

И разошедшийся, слегка под хмельком гость талантливо в нескольких эпизодах

сыграл Сталина. Придал физиономии грубоватость. Каким-то фокусом заставил

глаза утратить блеск. Изобразил: Сталин, сунув руку за борт френча, диктует

телеграмму: «Я, Сталин, приказываю дежурному немедля отправить по

назначению. Москва. Ленину. Пусть Мануильский даст телеграфное распоряжение

своим уполномоченным не захватывать наших продовольственных грузов и

мануфактуры, не противодействовать приказам Сталина. Копию за номером мне,

Сталину. Горячий привет. Сталин».

За столом вновь хохотали. И больше всех смеялся Сталин.

Распрощавшись, вернувшись к себе, Мануильский сладко уснул под убаюкивающее

постукивание, покачивание вагона. Утром еще сквозь дрему он неясно ощутил

странно долгую тишину и неподвижность. Оказалось, его вагон отцеплен, стоит

в тупике на какой-то глухой станции.

С того времени Мануильский уже не рисковал шутить со Сталиным. Теперь

поддался было соблазну, но, встретив взгляд Сталина, осекся.

И в мгновение перестроился. Восклицание, имитирующее голос Ильича,

прозвучало так:

— А вы, това-а-ищ...э...э... Каменев? Изволили за-саха-а-инить наше

госуда-а-ство? Сп-я-ятали в ка-а-ман бю-о-ок-а-атизм? Благода-а-ю,

п-е-евосходней-ший пода-а-ок!

Давно замечено, что артист в сфере своего таланта предстает человеком более

тонкого, более проникновенного ума, чем в повседневности. Это следует в

какой-то мере отнести и к Мануильскому.

Коротенькое восклицание угодило, что называется, в точку. Интонация

ленинской иронии столь уместна, что удается на минуту обморочить и

достопочтенного «лорд-мэра». Не распознавший подвоха, Каменев благодушно

возражает:

— На юбилее и про бюрократизм? Не бестактно ли?

Ленин раскатисто хохочет. Сдается, все тело участвует в этом приступе

безудержного смеха, ноги пружинят, приподнимая и вновь опуская

раскачивающийся туда-сюда корпус. Опять смеются и вокруг. Слышно, как Ленин,

еще рокоча, выговаривает:

— Попались, батенька! — Уняв себя, он продолжает: — А по мне, долой такие

юбилеи, на которых нельзя огреть коммунистических чинуш. — И, посерьезнев,

добавляет: — Выдавать теперешнюю нашу республику за образец — это такая, гм,

гм, снисходительность, из-за которой в один прекрасный день нас с вами

повесят.

— Но вы же сами, Владимир Ильич, писали, что...

Ленин отмахивается:

— Доводилось, доводилось писать и глупости. Но такое лыко нам в строку не

поставят, если не заважничаем.

...Выставив плечо, Ленин пробирается к Сталину и, взяв его за локоть,

увлекает к свободному простенку. Они встали рядом, приблизительно равного

роста, один — пятидесятилетний, в послужившем опрятном европейском костюме,

не расставшийся во все годы российских потрясений даже с жилеткой, с

запонками, с цепочкой в косых срезах воротничка, живо поворачивающий

туда-сюда отсвечивающую крутизну лысины, другой — на девять лет моложе, в

одежде фронтовика, на вид невозмутимый, с копной отброшенных назад черных

толстых волос над узким лбом.

Из внутреннего пиджачного кармана Владимир Ильич достает сложенную вчетверо

бумагу, которую час-полтора назад ему привез мотоциклист, или, как тогда

говорилось, самокатчик, развертывает и без слов подает Сталину. Бумага

помечена грифом: «Полевой штаб Революционного Военного Совета Республики.

Совершенно секретно». В сообщении говорится, что сегодня, 23 апреля, на

Западном фронте вторая и третья гали-цийские бригады, ранее перешедшие к нам

от Деникина, подняли восстание в районе Летичева, то есть на стыке 12-й и

14-й армий, и повернули оружие против советских войск. На этом участке

фронта образовался опасный разрыв. Для подавления мятежа в район Летичева

направлены резервы обеих наших армий.

Прочитав, Сталин поднимает голову. Ничто в его лице не изменилось. Не

разглядишь душевных движений и в жесте, каким он возвращает бумагу Ильичу.

Обоим отлично известны ходы и контрходы в попытках закончить миром войну с

Польшей. Воинственный, верующий в свою историческую миссию, глава Польского

государства Пилсудский, соглашаясь на переговоры, вместе с тем отклонил

предложение установить перемирие на советско-польском фронте. Там как бы в

предзнаменование близкого конца войны уже много недель не было боев, но...

Но Ленин еще с февраля, когда обозначился разгром Деникина, требовал

перебрасывать и перебрасывать войска на усиление Западного, словно бы тихого

фронта. Как раз сегодня Первая Конная армия, прославившаяся в боях на юге,

сосредоточенная под Ростовом, выступила в тысячекилометровый марш на запад.

А теперь вот галицийские бригады, занимавшие изрядный отрезок фронта — можно

угадать безмолвный комментарий Ленина: «Мы тут были не рукасты,

ротозейничали», — галиций-ские бригады восстали, далеко опередив прибытие

наших новых крупных сил. Польские войска еще не двинулись в брешь, как бы не

реагировали. Однако не последует ли удар завтра-послезавтра?

— Увертюра? — вопросительно произносит Ленин.

Ответ короток:

— По-видимому.

Вот и вся беседа. Это поистине спетость — от глагола «спеться»,

принадлежащего к излюбленным в словаре Ленина, — понимание друг друга

буквально с одного слова.

8

Раздается настойчивый приглашающий трезвон. Достав карманные часы, Ленин

кидает взгляд на циферблат. Уже и отсюда, из-за кулис, гурьбой тянутся в

зал. Кауров бросает окурок в урну-пепельницу и пристраивается к покидающей

кулисы череде. Вдруг он слышит:

— Того, здорово!

Никто, кроме Кобы, не называл так Каурова. Но Сталин когда-то, еще в дни

Русско-японской войны, наделил его такою кличкой и с удивительным упорством

иначе не именовал. Да, сейчас неподалеку спокойно , как бы вне спешки,

толкотни, стоит улыбающийся Сталин. Несколько лет — с памятного 1917-го — им

не доводилось этак вот увидеться, перекинуться словцом.

— Здравствуй, Коба.

Крепкое рукопожатие точно возрождает давнишнюю дружбу. Кауров, как ему

случалось и прежде, делает некое усилие, чтобы выдержать тяжеловатый

пристальный взгляд Сталина. И тоже смотрит ему прямо в глаза — узкие,

миндалевидного, унаследованного с кавказской кровью сечения, цвет которых

обозначить нелегко: иссера-карие, да еще с оттенком желтизны, то едва

заметным, то иногда явственным.

— Какими судьбами ты здесь обретаешься? — спрашивает Сталин.

Кауров кратко сообщает про свои злоключения: ехал на съезд, заболел, врачи

только теперь наконец выпустили.

— Валандаться, Коба, тут не собираюсь. Загляну туда-сюда, наберу литературы

и, наверное, послезавтра в путь.

— К себе в поарм?

Произнеся «поарм» (здесь, возможно, нужна расшифровка: политический отдел

армии), Сталин, не затрудняясь, назвал и номер армии. Каурову приятно это

слышать: Коба знает, помнит, где работает его давний сотоварищ.

— Конечно. А куда же?

— В какой ты там пребываешь роли?

— Секретарь армейской парткомиссии.

Кто-то подходит к Сталину, обращается к нему. Тот неторопливо и вместе с тем

живо отказывается:

— Минуту!

И продолжает разговор с Кауровым:

— Того, надо бы встретиться, потолковать без суеты.

— Буду рад.

Наклонившись, Сталин достает из широкого своего голенища блокнот или,

верней, военную полевую книжку. Эта простецкая солдатская манера

использовать раструб сапога вместо портфеля опять-таки нравится Каурову.

Полистав книжку, помедлив, Сталин говорит:

— Завтра день субботний... Так... В три часа завтра ты свободен?

— Освобожусь.

— Приходи в Александровский сад. Найди там местечко около памятника одному

нашему, — усмешка мелькает под черными усами Сталина, — нашему, как это

записано, кажется, в «Азбуке коммунизма», прародителю.

— Какому?

— Который не прижился на российской почве. Во всяком случае, памятник не

выдержал крепких морозов.

Развалился на куски. Может быть, это прародителю и поделом: имел слабость,

слишком любил говорить речи.

Казалось, Сталин шутит. Но и в этой тяжеловатой его шутке опять словно

таится некий второй смысл.

— Робеспьер? — восклицает Кауров.

Коба кивком подтверждает угадку.

— Друг друга отыщем, — заключает он.

Сквозь переборку в почти опустевшие кулисы врывается громыхание

аплодисментов, в зале увидели Ленина.

Коба подталкивает Каурова:

— Иди, иди.

А сам, нашарив в кармане карандаш, что-то помечает на раскрытой страничке,

складывает книжку, сует за голенище. И остается за кулисами.

...Ленин уже вышел к трибуне.

— Должен поблагодарить вас за две вещи: во-первых, за те приветствия,

которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за

то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей.

Аудитория и смеется и аплодирует. Ленин, не выжидая тишины, демонстрирует

присланную ему сегодня в подарок карикатуру двадцатилетней давности,

изобразившую тогдашний юбилей Михайловского — одного из столпов

народничества. Среди поздравителей нарисованы и русские марксисты. Художник

представил их детьми, «марксятами».

Пустив карикатуру по рукам, Ленин быстро ведет далее свою речь. Пожалуй, ее

можно счесть несколько разбросанной, не подчиненной единому архитектурному

каркасу. Однако каркас есть.

Вот будто вне какой-либо связи с началом оратор обращается к строкам Карла

Каутского, тоже давнишним, поясняет:

— Тогда большевиков не было, но все будущие большевики, сотрудничавшие с

ним, его высоко ценили.

Зал внимает цитате:

— ... Центр тяжести революционной мысли и революционного дела все более и

более передвигается к славянам.

Кауров, опять присевший на помост близ стенографисток, видит у кулисы Кобу,

уже надевшего шинель. Суховатая рука держит на весу еще не донесенную к

черноте зачеса меховую шапку. Ленин читает дальше выдержку из Каутского:

— ...Новое столетие начинается такими событиями, которые наводят на мысль,

что мы идем навстречу дальнейшему передвижению революционного центра, именно

передвижению его в Россию...

Этой цитатой Ленин как бы пополняет арсенал доводов, которые он,

взыскательный к себе марксист, без устали отыскивает в обоснование

исторической правомерности того, что совершилось в России.

Вместе с тем в статье, приводимой Лениным, русский марксизм, русская

пролетарская партия уже предстают вступившими в пору возмужалости. Нагляден

убыстренный шаг истории. Детство, мужание и...

— Наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение —

именно в положение человека, который зазнался.

Ленин режет дальше:

— Известно, что неудачам и упадку политических партий очень часто

предшествовало такое состояние, в котором эти партии имели возможность

зазнаться...

Блестящие успехи и блестящие победы, которые до сих пор мы имели, — ведь они

обставлены были условиями, при которых главные трудности еще не могли быть

нами решены.

Почти всегда выступления Ленина содержат нечто поражающее, не вдруг

усваиваемое, кажущееся иной раз неуместным. Такова и его сегодняшняя речь.

Слушатели притихли.

Жестом обеих рук он как бы что-то округляет:

— Позвольте мне закончить пожеланием, чтобы мы никоим образом не поставили

нашу партию в положение зазнавшейся партии.

Под рукоплескания, скорей раздумчивые, нежели бурные, он покидает трибунку,

которую занимал не более десяти минут.

...Потом, уже после концерта, когда одетый во все кожаное шофер-богатырь

Гиль захлопнул автомобильную дверку и плавно стронул машину, Надежда

Константиновна, глядя на едва в полумгле различимый профиль, тихо

спрашивает:

— Польша?

Владимир Ильич поворачивает к ней голову в нахлобученной кепке. Ведь о

Польше он на минувшем вечере ни словечком не обмолвился. И кивает:

— Угу...

9

На следующий день выдалась теплынь. Перевалив, как говорится, за обед,

пригревало апрельское солнце.

Алексей Платонович, войдя в Александровский сад, пролегший у одной из стен

Кремля, сверился с карманными часами. Стрелки показывали чуть больше

половины третьего. Что же, придется, значит, около получаса подождать.

По склонности южанина, он облюбовал скамью на солнцепеке, сел, распахнул

шинель, освободил от фуражки светлые волосы, вытянул ноги, сегодня немало

походившие. Уличная пыль сделала матовыми, припудрила головки высоких сапог,

что утром он по привычке наваксил, начистил.

Здесь, под Кремлевской стеной, было по-апрельски сыро. Бежал весенний

ручеек. Редкие трамваи с железным скрежетом поворачивали на закруглении,

ведущем к Красной площади. Сад еще не зазеленел. Палая прелая листва прошлых

годов, которую тут не трогали тогда ни грабли, ни метла, лишь кое-где

пробита острыми стебельками молодой травы. Высились голые, с набухшими

почками вековые липы — и врассыпную, и вдоль главной аллеи. Странная

расцветка — малиновая, фиолетовая, пунцовая — еще пятнала, хотя и поблекнув,

могучие стволы. Их раскрасили — Каурову довелось про это слышать — левые

художники почти два года назад. Было известно, что Владимир Ильич

вознегодовал, увидев размалеванные липы. Однако краску отмыть, стереть не

удалось. Лишь постепенно это делали дожди да колючий снег поземки.

На аллее громоздилась бесформенная куча обломков. Из-под нее проглядывал

угол каменного постамента. Это и была, как догадался Кауров,

растрескавшаяся, разрушившаяся на морозе фигура бестрепетного якобинца,

звавшегося Неподкупным, сраженного заговорщиками. Лишь позже из мемуарных

свидетельств , .Кауров узнал, что у этой скульптуры, еще целой, любил

посидеть Ленин, когда он — до ранения — выходил по ночам на прогулку сюда в

сад.

Две девушки в красных косынках — такие косынки стали в ту пору модой

революции — быстро прошли , мимо Каурова. Прошли и оглянулись на

светлоголового, со смолисто-черными бровями, с хрящеватым острым носом

пригожего военного. Он им улыбнулся. Снова взглянул на часы. Без двадцати

три.

Прохожих было немного. Мамы разных возрастов, а также и бабушки

присматривали за малышами, порой еще в пеленках. Сюда были выведены и

ребята, очевидно, детдомовцы, в одинаковых курточках темной фланели. Они,

несмотря на голодноватое время, бегали, гомонили, увлеченные извечной,

памятной по мальчишеским годам и Каурову игрой в «палочку-выручалочку».

Впрочем, Алексей рано перестал быть мальчуганом. Да и забавы подростка

недолго увлекали его. Уже в пятнадцать лет, гимназистом последнего класса,

он забросил все свои коллекции, его забрала страсть — та, что в некоторые

времена с поразительной, не сравнимой ни с чем силой овладевает поколением,

— страсть мятежника, революционера.

Пожалуй, тут течение нашего повествования делает уместным поворот в прошлое.

Автору посчастливилось уже в нынешние годы, то есть во второй половине века,

встретиться с Кауровым, семидесятилетним ветераном партии, посчастливилось

познать его доверие, занести в свою тетрадь все, что он поведал. Выберем из

этой тетради страницы, где рассказано о знакомстве, о встречах, отношениях

Каурова и Кобы.

Однако в нижеследующей сценке, что служит завязкой, Коба еще не предстанет

глазу. 1904 год. Летний вечер в Тбилиси — этот главный город Грузии значился

в Российской Империи Тифлисом. Явочная квартира на уходящей в гору узкой

улочке. В комнате за кувшином вина и миской фасоли беседуют двое. Один из

них Алексей Кауров. Он здоровяк, румянятся загорелые щеки. Глаза, серые с

искоркой, серьезны, одухотворены. Уже исключенный из гимназии,

определившийся как революционный социал-демократ, сторонник Ленина, он

приехал сюда на день-другой, чтобы от имени кутаисской молодой группы

большевиков договориться по важным вопросам с Союзным, то есть

общекавказским, комитетом, который тоже разделял большевистскую позицию.

Кауров дельно, горячо говорил о закипающих в Кутаисском округе крестьянских

волнениях, о революционном подъеме городской молодежи, доказывал, что

следует распустить нынешний Кутаисский комитет, немощный, поддерживающий

меньшевиков, и назначить новый, большевистский, боевой.

Юношу слушал степенный бородатый грузин, не забывавший, кстати сказать,

обязанностей гостеприимного хозяина. За бородачом утвердилось прозвище

Папаша, хотя ему тогда еще не стукнуло и сорока. В молодости он был

народником, затем, после основания группы «Освобождение труда», примкнул к

марксистам. И далее неизменно шел, по собственному его выражению, «левой

стороной». Воевал против «легального марксизма». Был твердым «искровцем».

Последовал за Лениным при расколе партии. На роль теоретика никогда не

претендовал, не литераторствовал. Заслужил славу безукоризненно чистого,

честного революционера. Его моральный авторитет был непререкаем.

Папаша задавал вопросы, присматривался к гостю, порой склонял набок голову и

почесывал шею. Почесывал и раздумывал, что-то взвешивал. Потом высказался. С

прежним комитетом мы действительно каши не сварим. Но, может быть, удастся

перетянуть того-другого на свою сторону. Возможно, надо бы кого-нибудь

оставить и для преемственности.

— Но практически как мы должны действовать? И когда же получим права

комитета?

Снова подумав, Папаша ответил:

— К вам в Кутаис мы пошлем товарища, который поможет это решить. И наладит

дело.

Далее пояснил:

— Его зовут товарищ Coco. Он некоторое время в работе не участвовал. У него

были, — Папаша усмехнулся, — переживания после того, как мы его

покритиковали.

— За что же?

— Это, товарищ Алеша, пусть будет между нами, не надо ему напоминать.

Предложил сделать грузинскую партию самостоятельной. Свой Центральный

комитет

и тому подобное. Он парень упрямый. Не болтунишка. Ну, потрепали его:

ударился ты, товарищ Coco, в национализм. Он обиделся, не показывался месяца

три.

Но недавно принес заявление, которое озаглавил «Кредо». Там он послал к

черту национализм! На этом и подвели черту. С кем не случается?

Разговаривая, Папаша прихлебывал слабое розовое вино, да и по-прежнему не

забывал обязанности гостеприимства.

— Товарищ Coco, — продолжал он, — сам вызывается поехать к вам в Западную

Грузию, где идут волнения.

Несуетливый, приятный в общении, бородач еще несколькими фразами

охарактеризовал Coco. Проверен в серьезных делах. Есть у него и немалый

марксистский багаж. Упорный, энергичный, отважный профессионал революционер.

— Ожидай его. Он организует новый комитет. И поведет работу вместе с вами.

10

Первая встреча с посланцем из Тифлиса, с человеком, который почти десять

лет спустя избрал себе фамилию Сталин, отчетливо запомнилась Каурову.

Явкой служил кутаисский городской парк. Сухой восточный ветер, еще

усиливавший томительно знойную жару, гнавший пыль по невымощенным улицам,

пробирался сквозь заслон инжировых деревьев, каштанов, магнолий, барбариса

сюда, на аллеи и тропки.

Близился вечер. К Алеше, кружившему около клумб, где белые цветы табака еще

оставались по-дневному поникшими, подошел малорослый худенький лохматый

незнакомец. Откинутые назад, не стриженные давно волосы — толстые,

какприметил Кауров, — возлежали беспорядочными прядями на непокрытой голове.

Бритва давненько не касалась подбородка и щек, поросших черной, с приметным

отливом рыжины, многодневной, но не густой, словно бы разреженной щетиной.

Уже потом, в какую-то следующую встречу Кауров смог рассмотреть, что скрытая

зарослью кожа нещадно исклевана оспой.

Сейчас он вопросительно глядел на подошедшего, ожидая, чтобы тот произнес

условную фразу-пароль. Обращенные к Каурову запавшие глаза отличались

каким-то особенным цветом — такой свойствен жареным каштанам, что обладают

не блеском, а, по русскому словечку, туском. Кроме того, сквозила и легкая

прожелть. Однако выражение глаз было веселым.

Неизвестный безмолвно показал взглядом на гуляющих. Действительно, здесь — в

центральном круге парка — прохаживались парочки и группы, в большинстве при

участии офицеров во фронтовых, защитной окраски фуражках. Некоторые,

прихрамывая, опирались на костыль или палку, у иных черная подвязь покоила

раненую руку — Русско-японская война, идущая в далекой Маньчжурии, населила

город множеством привезенных сюда раненых, сделала вдруг его тесным.

— Пойдем куда-нибудь от греха подальше, — спокойно сказал незнакомец.

Кауров в мыслях тотчас признал его правоту. Так с самого начала обозначились

их отношения: одному принадлежало старшинство, другой сразу это принял.

Они молча зашагали в темноватую глубь парка. Кауров имел время внимательно

рассмотреть спутника.

Кончик четко вылепленного носа кругловат, однако чуть раздвоен ложбинкой,

уничтожающей это впечатление кругловатости. Губы нисколько не расплывчаты.

Твердо прорисован и увесистый сильный подбородок, просвечивающий из-под

бороды. Эту мужественную привлекательность, однако, портил низкий лоб —

столь низкий, что сперва Каурову даже почудилось, будто верхняя доля скрыта

хаотическим зачесом. Убедившись в ошибке, он, впрочем, тут же нашел

оправдание этой некрасивости, воспринял ее как мету простолюдина.

Одеждой незнакомец почти граничил с оборванцем: мятые обшарпанные брюки,

мятый пиджак с бахромой на обшлагах. Шаг казался мягким: ступни облегала

примитивнейшая обувь, стянутые ременной вздержкой истоптанные постолы,

каждый из одного куска сыромятной шкуры. Засаленный ворот рубахи был

расстегнут, ей явно не хватало пуговиц. «Хоть простолюдин, а неряха», —

подумалось Каурову. Но он и тут удержался от осуждения. Наверное, этому

человеку доводится ночевать и под открытым небом. Да, под мышкой у того

сверток — шерстяная легкая четырехугольная накидка, которая может служить и

чем-то вроде пальто, и одеялом. По внешнему облику, по физиономии, лишенной

черт интеллигентности, он мог легко сойти за бродячего торговца фруктами.

На глухой тропке отыскалась пустующая скамья. Ее наискось делила пробившаяся

где-то сквозь листву полоска вечернего солнца. Тут они сели.

Вот и произнесены необходимые условные слова. Затем приехавший без

околичностей заговорил о деле. Сообщил, что назначен членом

Имеретинско-Мингрельского комитета партии.

— Приехал вам помочь.

— Знаю, — подтвердил Кауров.

— Так введи в курс. С меньшевиками вконец размежевались? Или еще надеетесь

ужиться?

— Нет, какое там ужиться! Наша группа, товарищ Coco...

Каурову не пришлось закончить эту фразу. Собеседник тотчас оборвал:

— Не называй меня Coco. — Он не повысил голоса, нотка была, однако,

повелительной. — Всем надо переименоваться. Мы обязаны сколотить строго

конспиративную, а не какую-то полулегальную организацию. Борьба нам

предъявляет ультиматум: или глубокая конспирация, или провал!

Не пускаясь в дальнейшие разъяснения — мысль и без того была ясна, — он

неторопливо добавил:

— Зови меня Коба.

— Коба? — воскликнул Кауров. — Из романа Казбеги «Отцеубийца»?

— Да.

Кауров вспомнил выведенного писателем героя — это был мужественный

горец-бедняк, неизменно благородный, ловкий, безупречно верный в дружбе,

непреклонный рыцарь справедливости.

— Только зря Казбеги назвал роман «Отцеубийца», — высказал мелькнувшее

сомнение Кауров. — Это, пожалуй, дешевая приманка.

— Тебя такое заглавие задевает? Что же, сколь я могу судить, ты имеешь для

этого некоторые основания.

В самом деле, кого из нас двоих можно считать отцеубийцей?

Уже тогда, в те минуты первого свидания, Кауров уловил манеру Кобы:

риторические вопросы уснащали скупую речь.

— Мой отец — «холодный сапожник», — продолжал Коба.

«Холодный сапожник» — тот, что сидит на улице и тут же чинит обувь.

Подтвердилась догадка Каурова: да, с ним разговаривает человек из народа,

выходец из самых низов, знавший нужду, нищету и, наверное, с раннего детства

ненавидящий богатых.

— Сапожник, — повторил Коба. — Зачем я его стану убивать? — Он опять

выдержал паузу после этого очередного риторического вопроса. — А твой отец

полковник. И к тому же хотя и небольшой, но все-таки помещик.

Ага, значит, Коба приехал уже осведомленный. Да, родитель Алексея был

полковником в отставке и теперь жил на покое в собственном имении недалеко

от Кутаиса. Российская казна выплачивала ему пенсию — 250 рублей в месяц. А

те, кто вынужден был продавать пару своих рабочих рук, труженики в его

поместье, нанимались, как и по всей округе, за 100 рублей в год. Когда-то,

еще малышом, Алеша был поражен этой несправедливостью, с ней не мирилась

совесть.

— Ошибусь ли я, — меж тем говорил Коба, — если предположу, что он и поныне

посылает тебе деньги?

Простой грубоватый вопрос требовал ответа.

— Не ошибешься, — подтвердил Кауров. — Получаю от него сорок рублей в месяц.

Коба удовлетворенно усмехнулся.

— А что ты делаешь на его деньги? — Снова он выдержал паузу. —

Подготавливаешь революцию. Намереваешься отобрать у него и землю и царскую

пенсию.

Он этакое может и не пережить. Тебя это, однако, не останавливает? А?

— Не останавливает.

— Получается, следовательно, что как раз ты и есть отцеубийца. Да еще и у

отца же берешь на это деньги.

Коба засмеялся, довольный своей шуткой. Смех тоже был веселым, как и взгляд.

Кауров увидел его зубы, крепкие, подернутые желтизной, немного скошенные

внутрь. Конечно, этот Коба не лишен юмора. Правда, тяжеловатого: мотив,

казалось бы, к юмору не располагал. И логика Кобы была сокрушительна. Да,

сильный, видимо, человек. Сильный работник. И возразить нечего. Все же

Кауров нашелся:

— О таких вещах, товарищ Коба, еще Гете размышлял. У него сказано: теперь

роль древнего рока исполняет политика.

— Где же Гете об этом говорил?

Полоска солнца уже сползла со скамьи, почти померкла. Однако еще пробивались

последние оранжевые лучи. Один будто застрял в щетине Кобы, явственно

отблескивала примесь рыжины. Были ясно видны и глубоко посаженные его глаза.

Теперь они вдруг сменили выражение: стали как бы вбирающими, впитывающими.

Впоследствии Кауров не раз схватывал во взгляде Кобы такую, казалось бы,

далекую отдел внимательность: сын сапожника как бы на ходу пополнял

образование, нечто усваивал.

— В беседах с Эккерманом, — ответил Кауров. — Если хочешь, дам почитать.

— Пока не надо. Не до Гете... — Опять в словах просквозил грубоватый юмор. —

Значит, зови меня Коба. А тебя я буду называть Того.

— Того? Что за Того?

— Не знаешь? Японский адмирал, который напал без предупреждения на русскую

эскадру. Вот и ты нападай без предупреждения.

Каурову, однако, кличка не понравилась.

— Нет... Ну его к черту, этого Того. И почему тебе это взбрело? Разве я

похож на японца?

Не отвечая, Коба глядел на Каурова. Конечно, это лобастый, светловолосый, с

черными, как два мазка углем, бровями, с легким румянцем, смазливый юноша

отнюдь не напоминал японца.

— У тебя кепка похожа на японскую, — обронил Коба. И с силой повторил: —

Нападай без предупреждения. Не угрожай! Не говори: сделаю. Делай! Без до

смерти. Не оставляй врага живым. И семя его уничтожь! — Помолчав, переменил

тему: — Расскажи, Того, что тут у вас происходит.

— Да не желаю я быть Того.

Коба на это никак не отозвался. Холодно сказал:

— Ну, к делу.

Кауров кратко изложил позицию группы кутаисских большевиков, составившуюся

из молодежи. Крестьянские волнения идут вокруг Кутаиса. Надо их возглавить,

добывать оружие, готовить восстание, которое сомкнётся с общерусской

революцией. Меньшевистский комитет, куда входят, главным образом, всякие так

называемые почтенные интеллигенты, к решительным действиям не способен. Это

не воины революции. Они охочи порассуждать, подискутировать о неотвратимом

историческом процессе, но осуществлять этот процесс, вести пробуждающиеся

массы — нет, тут они лучше постоят в сторонке. Мы с ними- расплевались.

Движение уже, по существу, отшвырнуло их.

Коба одобрил линию группы. Сказал, что разрыв надо закрепить организационно.

И прежде всего устранить от руководства прежний состав комитета. Кого

возьмем в новый комитет? Кауров назвал, охарактеризовал нескольких

товарищей.

— Так. Это еще обдумаем, — произнес Коба.

Здесь, в садовой глуши, уже почти стемнело.

— Теперь, Того, иди. Разойдемся по отдельности.

— Но где ты будешь ночевать?

Левая бровь Кобы вскинулась. Это осуждающее скупое движение было достаточно

красноречивым.

— Не задавай таких вопросов. На них не отвечают.

Если нужно, скажу сам.

— Извини. Я только побеспокоился насчет тебя. Ты уже имеешь где-нибудь

приют?

— Пока нет.

— А твои вещи? На вокзале?

— У меня все вещи с собой. — Коба жестом указал на сверток, покоившийся на

коленях. — Не волнуйся, спать буду под крышей.

— А тебе ничего не нужно?

— Ничего. Иди.

В полутьме еще можно было различить худенькую фигурку. Смутно виднелись

сложенные на животе руки. Кауров поднялся.

— Ты не болен ли? — спросил он.

— А что?

— Такое впечатление... Вроде бы ты исхудал, ослаб

после болезни.

— Ослаб? Хочешь, поборемся?

— Ну, я же был первый силач в классе. И до сих пор упражняюсь с гирями.

— Вот как...

Внезапно Коба вскочил и, подавшись к Каурову спиной, захватил одной правой

рукой ствол его шеи. Левая, как успел заметить в тот миг Кауров, не была

столь быстрой. Это, однако, не помешало Кобе, быстро опустившись на колени,

перекинуть рывком через себя юношу-атлета. Поверженный Кауров тотчас

вскочил, сгреб, стиснул Кобу, стал его валить. Да, у того впрямь плохо

действовала левая рука, была в локтевом сгибе лишь ограниченно подвижной. И

все же Коба оказался жилистым, вывернулся. Оба запыхались.

— Ладно! — скомандовал по праву старшинства приезжий. — В другой раз еще

поборемся.

— Что у тебя с рукой? — спросил Кауров.

Коба ответил неохотно:

— Это с детства. Был нарыв. Потом заражение крови. Полагалось бы, по всем

правилам, переселиться на тот свет, но почему-то выжил.

— На страх врагам! — сказал Кауров. — А по виду и не подумаешь, какая у тебя

силенка.

Коба усмехнулся:

— Теперь знай, как нападать!

Мировая была закреплена рукопожатием. Так совершилось их первое знакомство.

13

Коба в Кутаисе жил отшельником. Менял ночевки. Никому не сообщал об

очередном своем местопребывании. Мог поспать и на земле под южным небом.

Изредка брился, потом вновь зарастал. Иногда где-нибудь ему простирывали

рубаху, давали на смену пару белья. Равнодушный к житейским удобствам, он

внешностью, повадкой как бы олицетворял девиз: «Ничего для себя!» Созданный

в Кутаисе новый комитет объявил о себе листовкой, которую написал Коба. В

городе жарче заполыхали политические страсти. Устраивались дискуссии на

нелегальных собраниях. Главным оратором большевиков выступал опять же Коба.

Красноречием он не отличался, рассуждал холодно, без взблесков страсти, но

разил оппонентов ясностью, четкостью мысли, силой логики, аргументации.

Форма изложения была популярной, простой. Горячности он противопоставлял

спокойствие. Это действовало. Его слово с трибуны было уверенным,

убедительным, целеустремленным. Самые едкие реплики не выводили Кобу из

себя. Полемизируя, он постоянно имел в виду не столько противника, сколько

аудиторию. Говорил для нее.

Его речь не сверкала и обширностью познаний, образованностью, однако то, чем

он владел, было усвоено им ясно, твердо, до корня. Зная немногое, он этим

малым искусно оперировал.

В боковом кармане изношенного его пиджака неизменно хранилась книга Ленина

«Что делать?». Среди живших в ту пору марксистов Ленин был единственным,

чьему авторитету поклонялся Коба. Ни одно выступление Кобы против

меньшевиков не обходилось без цитирования строк из этой книги. Он легко

находил нужные выдержки, во всеуслышание прочитывал, почти не заглядывая в

текст, вероятно, многие страницы были ему известны наизусть. И он раздельно,

без спешки оглашал мысли Ленина о тайной, сплоченной организации

профессиональных революционеров, все равно, студенты они или рабочие,

организации, которая перевернет Россию...

— Такая организация, — твердо заявлял он, — решит все задачи, которые нам

ставит история. — И вновь цитировал: — «...начиная от спасенья чести,

престижа и преемственности партии в момент наибольшего «угнетения» и кончая

подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания».

Каурову запомнилось, как на одном собрании кто-то, поднявшись, крикнул

докладчику — Кобе, державшему книгу Ленина в руке:

— Слушай, продай мне этот справочник, хорошие деньги дам. Нет там рецепта,

как вылечить мою бабушку от изжоги?

Глаза Кобы пожелтели, разрез век расширился, несколько секунд выкрикнувшего

пронзал недвижный взгляд. И лишь затем Коба парировал:

— Насчет твоей бабушки в этой книге ничего не сказано, но о том, как лечить

тебя от измены пролетариату, тут говорится.

Выступал Коба и в деревнях на крестьянских сходках. Ему не однажды

сопутствовал Кауров. Открытая революционная агитация среди охваченного

волнениями грузинского крестьянства была опасным делом — в любой момент

могла нагрянуть жандармерия. Озноб риска, азарта пронимал юношески

восторженного, смелого Каурова, когда он выезжал на такие митинги. А Коба

оставался невозмутимым, ничуть не менялась его спокойная, отдающая холодком

повадка. Другие — Кауров сие знал и по собственным переживаниям —

преодолевали страх, а этот будто и не знавал боязни. Казалось, Коба был

лишен некоего чувствилища, в котором у обычных людей заложена и эмоция

страха. «Человек, не похожий на человека» — так уже в те времена однажды

мимолетно подумал Кауров, взирая на словно бесстрастного Кобу.

На деревенских сходбищах, что скрытно устраивались в лесу или в ущелье, Коба,

встав на какое-либо возвышение, призывал к ниспровержению царской власти,

разделу помещичьих земель, к оружию, к всероссийскому всенародному

восстанию. Он и тут, обращаясь к крестьянам, непременно говорил о партии, о

том, что она вносит сознательность, организованность, план в стихию

революции. Это он растолковывал очень доступно, очень ясно. Ставил вопросы,

вел строго логически к ответам. «Светлая голова», — не раз отмечал в мыслях

Кауров, ожидая очереди для выступления.

Верный своей манере, Коба, бывало, вопрошал толпу:

— Так где же в революции место партии? Позади, посередине или впереди?

Слушавшие откликались:

— Впереди!

Все же эти качества Кобы-оратора были недостаточны на митингах. Зачастую его

речь не увлекала. Здесь, с глазу на глаз перед массой, требовалось еще и

обладание сильным, звучным, гибким голосом, захватывающая, живая, остроумная

и красочная форма. Мешала ему и какая-то закрытость души, апелляция лишь к

рассудку, к логике. Его речь была однотонной, однообразной. Обычно вслед за

Кобой выступал Кауров. Искренность, горячность, душевная распахнутость

беленького, с черными бровями юноши постоянно вознаграждались оживлением,

возгласами, рукоплесканиями.

Коба, конечно, знал за собой скудость ораторского дара, бывал после митингов

долго молчалив, его, видимо, мучила неудовлетворенность. Но ни единым словом

этого он не высказывал.

Энергично действовавший, неуловимый комитет большевиков в Кутаисе решил не

ограничиваться устройством митингов. Требовалась зажигательная литература

для крестьянства. Такая, чтобы душа рвалась к борьбе.

Смастерили гектограф. Поручили Кобе написать обращенную к крестьянам

прокламацию по аграрному вопросу. Полагалось на заседании комитета выслушать

и утвердить эту листовку. Собрались у постели снедаемого туберкулезом,

угасавшего товарища.

Коба чеканно прочитал свою рукопись. Все в ней было правильно,

большевистская линия излагалась в точных выражениях, но и тут слогу Кобы не

хватало жара. Опять сказывалась заторможенность эмоции. Хотелось каких-то

задушевных пронзающих строк. Вместе с тем прокламация казалась слишком

длинной.

Опиравшийся на подушки больной с разгоревшимися красными пятнами на

изможденных щеках произнес:

— Хороший документ. Только суховатый. Еще надо что-то сделать.

Бровь Кобы всползла. Кауров взял со стола исписанную Кобой бумагу, вчитался.

Почерк был ясным, каждая буква твердо выведена.

— Вот эту фразу можно, Коба, выкинуть. Будет не так сухо. И смысл не...

Он вдруг увидел будто расширившиеся, ставшие в эту минуту явственно желтыми

глаза, что недвижно в него вперились. «Змеиный взгляд», — пронеслось в уме.

Да, подвернулось истинное определение. Кауров почувствовал, что у него под

этим взглядом отнимается язык. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы, не

отводя взор, договорить:

— И смысл не пострадает.

Коба схватил свои листочки, скомкал, сунул в карман. Прозвучали возгласы:

— Что ты?

— Что с тобой?

Коба молчал. Затем все же полыхнул:

— Вы мне будто кусок живого мяса выдрали из тела.

В те времена у него, видимо, еще срывались тормоза, пробивалось затаенное.

Минуту спустя он кратко сказал:

— Хочу сделать заявление. Я уезжаю.

— Как так? Почему?

— У меня заболела мать.

Более никаких объяснений Коба не дал.

Кажется, в тот же день он расстался с Кутаисом, хотя и был сюда послан для

работы.

Новая встреча Каурова и Кобы произошла почти через три года. Кутаисская

размолвка была словно забыта. Они свиделись дружески и радостно.

14

Впрочем, Кауров в то время, летом 1907-го, был настолько подавлен,

несчастен, что и в мимолетной его радости залегало сокрушение.

Примерно год назад он принял участие в дерзкой экспроприации на улице одного

небольшого грузинского города. Удалось, открыв пальбу, взять огромную сумму,

сто тысяч рублей, что под охраной стражников перевозилась в казначейство.

Несколько большевиков, отважившихся на такое дело, рисковали тут не только

жизнью, но и своей революционной честью. Союзный комитет не сразу дал, как

выражаемся мы ныне, зеленый свет задуманному эксу.

Инициаторы подготовляемого нападения — Кауров в их числе — нетерпеливо

убеждали:

— Революция нуждается в оружии. Мы малосильны без оружия. Возьмем деньги и

купим оружие за границей. Раздадим тысячи винтовок.

Алексей и его сотоварищи, нацелившиеся захватить немалую наличность, знали:

если поймают, надо выдать себя за уголовника-грабителя, отрицая какую-либо

свою причастность к партии. Изболелось сердце, пока Кауров внутренне принял

это условие, укрепился в нем. Что же, если придет для него роковой час, он

сумеет ради партии отречься от нее! Так оборачивалось, испытывалось

разительное свойство, которое позже в небывалых дотоле масштабах стало

психологической чертой, характером и тех, кто шел вслед: поклонение партии.

Можно было бы написать отдельную повесть об этой четко осуществленной

экспроприации и о дальнейших, связанных с ней перипетиях. Каждый исполнял

свою задачу, свою часть операции. Забрать уйму денег среди дня. Донести их,

пока товарищи ведут стрельбу, вся и всех на несколько минут парализовавшую,

к запряженному рысаками фаэтону за углом. Примчаться к неприметному дому на

окраине. Сложить там добычу в чемодан, тотчас же подхваченный рукой

сподвижника, который спокойнейшим шагом выходит с багажом на улицу,

переправляет деньги еще в другую тайную квартиру. Сесть с чемоданом на поезд

— это было поручено Каурову, — сесть, когда каждого пассажира щупают взгляды

агентов жандармского и сыскного отделения. Доехать в Петербург, опять-таки

ежеминутно ожидая, не вонзится ли в тебя глаз сыщика. Предаться в вагоне

вместе со спутником-другом карточной азартной игре в компании двух столичных

блестящих офицеров-кавалергардов, игре, для которой служил столом тот же

заветный чемодан. Продуться, лишиться тридцати рублей, ничего не смысля в

картах. Хорошо еще, что умелец друг отыграл уплывшие деньжата, а то пришлось

бы, располагая сотней тысяч, подголадывать («Воротничка себе не купили на

эти сто тысяч», — рассказывал впоследствии Кауров). Благополучное прибытие в

Питер. Свидание с элегантным, высокого ранга инженером, российским

представителем фирмы «Сименс — Шуккерт», большевиком Леонидом Красиным.

Ворочавший по доверенности фирмы миллионными вложениями, свой человек в

банках, он почти небрежно, безбоязненно внес в банк сто тысяч наличными.

Никому и не взбрело проверять номера кредиток, что сдал известнейший,

великолепный, с пахнущей духами небольшой бородкой инженер.

И вот Кауров уже за границей. Деньга — в его распоряжении. Переговоры с

поставщиками оружия. Заказ наконец принят. Изготовлены, оплачены легкие,

новейшего образца винтовки и не менее многозарядные, точного боя пистолеты.

Разработан маршрут доставки: сначала железной дорогой в Грецию, там

перегрузка на зафрахтованное судно, которое ночью подойдет к берегу Грузии,

где ящики с оружием будут забраны на лодки.

Надо успеть нелегально вернуться в Россию, быстро добраться к условленному

месту на Черноморском побережье, там уже подготовлена тайная разгрузка.

Невинная, на посторонний взгляд, телеграмма из Греции означает, что пароход

отчалил. Кауров ночью под режущим ветром, под косым дождем меряет шагами

пустынный, устланный крупной галькой берег, вглядывается в темь. Непогода

все разыгрывается, низвергаются, шлепаются с пушечным гулом пенные волны. Он

готов запеть: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». Пусть свистит

ветер, ящики с аккуратно уложенным, поблескивающим заводской смазкой оружием

приближаются сюда.

Однако пароход в ту ночь не подошел. Кауров, одолеваемый тревогой, напрасно

прождал и следующую ночь. И еще одну — судно опять не появилось. Днем

Каурову принесли телеграмму. В ней уже без всякого шифра говорилось: пароход

потерпел крушение, затонул вместе с грузом.

Кауров не поверил. Но весть подтвердилась. Буря действительно разломила

пополам ветхую посудину, погибли и люди, лишь немногие спаслись. Еще никогда

он не переживал такого горя, отчаяния. Окаменел, хотел плакать и не мог.

Отдано столько энергии, мысли, отваги, удалось совершить невероятное... И

злосчастная случайность, слепая стихия все зачеркнула, погубила.

Шок оказался таким сильным, что ему было уже невмоготу жить в родном краю,

здесь с почти маниакальной неотвязностью его преследовали думы о

случившемся. По совету друзей, по заданию Союзного комитета, где знали,

какая подавленность скрутила Каурова, он перебрался в Баку.

— Поваришься там в пролетарском котле, будет полезно, — сказали ему.

Летом 1907 года он в Баку опять повстречал Кобу.

15

Это произошло так.

На вокзале в районе нефтепромысла Алексей покинул поезд. Дул резкий

неприятный норд, несущий тьму колючего мельчайшего песка. Песчинки

забирались под воротник, скрипели на зубах, глаза стали слезиться. Было

мглисто на душе, мглисто и.вокруг.

Плотней напялив кепку — все ту же, о которой однажды Коба выразился: похожа

на японскую, — опустив голову, Кауров брел на указанную ему явку. Неужели

это он, тот самый удалец, выбравший себе кличку Вано, который недавно на

шквалистом ветру под пушечное бухание ниспадавших на каменистый берег волн

певал: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней»? Ему уже не верилось,

что он когда-нибудь снова запоет.

Явка находилась неподалеку от вокзала — газетный киоск, где восседал

благообразный, с огромной черной, пронизанной витками серебра бородою

продавец. Он, выслушав пароль, адресовал новоприбывшего: такой-то промысел,

такой-то дом, спросить там фельдшера.

Кауров добрался туда к вечеру. В пыльной пелене проступали средь жилья

маслянисто-черные нефтяные вышки, попадались пустыри, потом опять тянулись

приземистые, сложенные из плитняка рабочие казармы, ряды которых составляли

улицу. Кое-где угнездились и глинобитные, в два-три окна лачуги без садов,

без изгородей.

Солнце уже было подернуто шафраном, когда Кауров разыскал квартиру

фельдшера, постучал в дверь. Ему отворили, чей-то голос с явственно

грузинским акцентом произнес:

— Входите.

Кто-то стоял в темноватом коридоре.

— Вано! Не узнаешь?

Рука встречавшего дружески сжала кисть Каурова, потянула в комнату.

— Как не узнать тебя, Серго! — молвил Кауров.

Да, его руку еще стискивал, не отпускал Серго Орджоникидзе, с которым

Алексей несколько раз виделся, сблизился в Тифлисе. Они были почти

однолетками: Каурову, вышибленному из последнего класса гимназисту,

исполнилось в этот год двадцать; Серго, обладателю фельдшерского звания, —

двадцать один.

Сейчас они друг в друга всматривались. Бросим и мы внимательный взгляд на

Серго: ему еще доведется занять свое место в нашем повествовании. Темные усы

над крупными его губами тогда были совсем молодыми, коротенькими, бархатисто

мягкими. О природной мягкости свидетельствовала и выемка на его подбородке.

Горбатый нос не набрал еще мясистости. Черноватые (но не жгуче-черные)

волосы слегка вились, буйность шевелюры, для Серго столь характерная, была в

этот промежуток времени укрощена парикмахерскими ножницами. Самой, однако,

разительной его чертой и тогда и позже оставались на удивление большие глаза

под правильными четкими дугами бровей, — глаза, мгновенно выявлявшие

внутреннюю жизнь, будь то презрение или ласка, гнев или доверчивость, дума,

восторг, сострадание. Пожалуй, именно глаза делали его красивым.

Теперь он с сочувствием взирал на осунувшегося, даже не бледного, а как-то

посеревшего Каурова.

— Слышал, слышал о несчастье, — произнес Серго.

Повесив на гвоздь кепку пришедшего, он бережно, сочувственно погладил его

белесые тонкие волосы. И продолжал:

— Сам чуть не заплакал, когда мне об этом рассказали.

— А мне и сейчас хочется плакать.

— Садись, Вано. Прости, я похозяйничаю. Отметим, как подобает, твой приезд.

Плотно сбитый, невысокий, Серго зашагал к двери, что, видимо, вела на кухню.

Но дверь вдруг как бы сама собою отворилась. Из нее спокойно ступил в

комнату Коба.

Здесь, в Баку, его внешность изрядно переменилась. Он уже не смахивал на

бродячего торговца фруктами, порой ночующего на траве, пренебрегавшего

бритьем и стрижкой, свыкшегося с неряшливой одеждой, каким запомнился по

Кутаису. Волосы уже не торчали лохмами. Однако и расчесанные, они упрямо

дыбились. Толщина волоса была особенно заметной в подстриженной черной

щетине усов. Худощавые щеки, тяжеловатый, словно литой, подбородок были

бриты. Впрочем, в первый миг почудилось, что Коба выбрит нечисто. Его

оспины, густо разбросанные в нижней части смуглого сильного лица, имели одно

редкостное отличие, которое не сразу схватывал взгляд: в каждой, в самой

глуби, отложилась своего рода веснушка, то есть темно-рыжее пигментное

пятно. Из-за этого-то его свежебритая кожа казалась нечистой, словно бы

бритва оставила какие-то пучки. Пиджак теперь отнюдь не был мятым. Темная,

застегнутая до верха рубаха тоже выглядела глаженой. Утюг, видимо, прошелся

и по брюкам. Вместо грубых сыромятных постолов Коба носил ныне ботинки, хоть

и запыленные, но не заляпанные, знавшиеся, несомненно, со щеткой. Казалось,

он чьими-то руками был ухожен.

— Того, здравствуй! — проговорил он.

Поразительное прежнее упорство проглянуло в этом словечке «Того».

— Здравствуй, Коба! — грустно ответил Кауров.

Подойдя, Коба обеими руками обнял, прижал к себе Каурова. Такого рода

нежность столь не вязалась с характером Кобы, была столь неожиданной, что у

Каурова навернулись слезы.

Откинувшись, сняв руки с мускулистых плеч Каурова, Коба сказал:

— Стою в кухне. Слушаю. Узнал тебя по голосу.

— А тебе известно про?..

Можно было не договаривать. Коба кивнул. Кауров и ему признался:

— Мне просто хочется плакать.

— Того, подумай. Ты же молодой. У тебя впереди еще вся жизнь.

— Не могу с собою справиться.

— Справишься. Разве это такая уж страшная потеря? Вспомни, какими жертвами

отмечена вся революционная борьба. Революция без утрат, без крови, без

страданий — это, Того, не революция. У Радищева отняли, сожгли его книгу.

Подумай, как было ему больно. А какие люди погибали!

Меряя комнату шагами, Коба еще и еще приводил примеры из истории русского

революционного движения.

— А провокации? — вопрошал он. — А измены, переметывания? Мало в этом

горького? Но такова борьба. Она и не может стать иной.

Коба, как и прежде, говорил краткими фразами, не «растекался». Доводы были

логически несокрушимы, однако кроме логики действовала, источала некий ток и

его убежденность, неколебимость.

— Как же ты станешь крепким, ежели не под ударами? — продолжал Коба. —

Революцию душат, но она все-таки живет. Пойми, живет в каждом из нас.

Кауров вдруг припомнил свое давнее определение: «Человек, не похожий на

человека». Нет, Коба сейчас говорил с ним человечно.

Серго тем временем расставлял на столе посуду, наведывался в кухню,

возвращался. Кауров в какую-то минуту уловил его влюбленный взгляд,

брошенный на Кобу. Что же, такой Коба, не схожий в чем-то с прежним, и

впрямь мог вызвать любовь. На душе, пожалуй, немного полегчало.

Коба вновь дружески положил руку на плечо Каурова.

— Хоть ты и впал в мировую скорбь, а силушку, вижу, сохранил. Поборемся?

— Нет, неохота.

— Ничего. Расшевелишься.

И опять, как некогда в кутаисском парке, низенький грузин быстро повернулся,

обхватил сцепленными в замок кистями шею Каурова, упал мгновенно на колени и

в падении кинул его кувырком на пол. Кауров тотчас поднялся, потер

ушибленную ногу. Коба разразился коротким смешком:

— Больно? Терпи. Без боли не излечиваем.

Кауров глядел из-под густых бровей. Закипало желание побороться.

Примерившись, он поясным захватом стиснул Кобу. Тот вырвался. Алексей опять

взял его в тиски. И снова, как когда-то, чувствовалась некоторая немощность

левой руки Кобы. Алексей ломал его, подламывал. Коба все-таки держался.

Серго, выставив перед собой ладони, оберегал накрытый стол и не то

восхищенно, не то опасливо причмокивал. Кауров жал и жал, возил по всей

комнате несдававшегося жилистого Кобу. Наконец, будто став на секунду

скользким, Коба извернулся, выскочил, как обмылочек, из рук. Этим схватка

завершилась.

Втроем они поужинали. Коба обронил несколько замечаний о политической

обстановке в Баку, о боях с меньшевиками.

— Освоишься. Все увидишь, Того, сам.

Условились, что Кауров станет пропагандистом, поведет тот или иной из

рабочих кружков района.

Серго оставил у себя ночевать приехавшего, выложил ему последние нелегальные

издания, в том числе и два номера газеты «Бакинский пролетарий».

— Сами выпустили! — объявил он. И добавил, указывая на Кобу: — Вот перед

тобой и инициатор, и автор, и редактор. Един в трех лицах.

— Болтаешь! — оборвал Коба.

Грубость этого замечания не заставила, однако, Серго изменить тон. Улыбаясь,

он воскликнул: